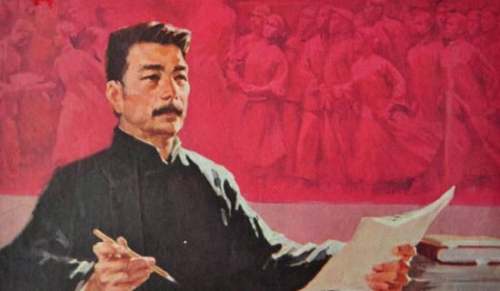

魯迅人物形象分析

魯迅一生在文學創作、文學批評、思想研究、文學史研究、翻譯、美術理論引進、基礎科學介紹和古籍校勘與研究等多個領域具有重大貢獻。以下是小編整理的魯迅人物形象分析,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

魯迅人物形象分析 篇1

1.華老栓

華老栓是小說的主要出場人物,他和妻子,兒子小栓靠開茶館過著貧寒的日子。 他可說是當時中國舊社會典型的群眾形象。

(1)思想愚昧落后

作者通過“買藥”的情節,刻畫了華老栓的迷信與落后。華老栓的兒子得了癆病,他不去求醫服藥,卻跟隨迷信做法,用人血饅頭給兒子治病。他把辛勞所得的繼續拿出來買“藥”,當他一想到能買到人血饅頭來治兒子的癆病時,就“覺爽快”,仿佛“得了神通......跨步格外高遠”,把全部希望寄托在一個人血饅頭上。又如,當他去取“藥”時,也正是夏瑜遭處決時,而他根本不想知道被殺害的是什么人!拿著人血饅頭,“仿佛抱著一個十世單傳的嬰兒,別的事情,都以置之度外了。”他更沒想到,這饅頭上蘸的正是為像他這樣的群眾而犧牲的烈士的血,而愚蠢地相信這種人血饅頭中有“新的生命”,他要將這“新生命,移植到他家里,收獲許多幸福。”對劊子手康大叔,他是那么地卑躬屈膝,他完全不理解什么是革命,對革命者的死無動于衷,對敲詐他的騙子,毫無認識,以為是好心,結果上當受騙。他的迷信落后和愚昧無知由此可見。

(2)麻木、不覺悟

在精神上,華老栓世紀端麻木、不覺悟,根本不明白革命的目的。當他買“藥”后回到茶館,還提著大茶壺,“笑嘻嘻的聽”康大叔對被殺害的革命者的惡毒咒罵。他不僅對他的話深信不疑,甚至還為自己碰到了好運氣,得了“藥”而沾沾自喜。他對于一個與他兒子一樣的青年革命者的被殺,竟無動于衷,也沒有同情,更沒有絲毫憤怒。由此可見他精神上的麻木,完全沒有民主革命的覺悟。

(3)勤勞、善良

華老栓經營小茶館,藉以維持一家三口的生活。他每天勤勤懇懇地工作,一家過著貧寒的日子,他拿出來買藥的那包洋錢,也是他辛勤勞作,好不容易才有的一筆積蓄。

他在秋天的后半夜摸黑出門,要去買人血饅頭,走到離刑場附近的丁字街口時,“吃了一驚”,“倒退幾步”不敢前進;后來劊子手拿來了人血饅頭,他一見到劊子手的眼光,就感到吃驚,仿佛被刺得“縮小了一半”,當劊子手撮著個鮮紅的饅頭給他時,他“慌忙摸出洋錢,抖抖的想交給他,卻又不敢去接他的東西”,這都表現了他的善良安分。

(小結:他拮據的生活,卑賤的地位,久病的獨子,渺茫的前途,確實令人同情。

愚昧麻木,為封建統治者長期奴役的產物,他不敢同命運抗爭,逆來順受,確實令人氣憤,所以作者對他既同情又批判。“哀其不幸,怒其不爭”)

2.華小栓

華小栓是華老栓的獨子,年紀輕輕就患上癆病,終日躺在床上咳嗽個不停。他是封建舊思想的受害者,在病入膏肓時是多么的無助,聽任命運安排。當接過那人血饅頭時,他感覺“似乎拿著自己的生命一般,心里說不出的奇怪”,而實際上,他并沒有掌握自己的命運,讓愚昧與迷信思想操縱著推向悲劇的深淵。

在魯迅筆下,華小栓不僅是癆病患者,他也代表了當時社會上眾多患上思想病癥的民眾,精神是如此愚昧、落后、無知與無助,人血饅頭并不能改變他的命運。小說中,當茶客們在茶館里談“藥”,對夏瑜的“瘋”發出麻木愚昧的笑聲時,華小栓也“趁著熱鬧,拼命咳嗽”。一邊是賣木愚昧的笑聲,一邊是病入膏肓的咳嗽,在魯迅看起來,華小栓的病和死,正是這種麻木愚昧的社會心理直接促成的,而且這種國民精神上的麻木,是足以導致民族的淪亡的。

3.夏瑜

夏瑜在小說中并未正式出場,是通過劊子手的談話側面描寫他,可知他因夏三爺的告密而被捕入獄。在獄中,他堅定不屈,繼續宣揚革命,結果慘遭毒打,最后更慘遭殺害,連鮮血都被粘在“治病良藥”的“人血饅頭”上。在小說里,夏瑜這個革命者的英勇形象與愚昧麻木的群眾形象形成一個強烈的對比。

(1)英勇不屈的革命志士

在《藥》里,魯迅將夏瑜塑造成一個具有理想和頑強斗志的革命志士,概括了革命者不惜為革命事業、拯救群眾犧牲的特點。他被捕入獄后,卻仍繼續宣傳革命理想,“勸牢頭造反”,理直氣壯地說“這大清天下是我們大家的”,這簡直就是在“老虎頭上搔癢”;他雖遭到有“一手好拳棒”的紅眼睛阿義毆打,可是他卻不但沒有絲毫的恐懼和膽怯,反而還“可憐”麻木而不覺醒的阿義甘心充當封建王朝的爪牙和殉葬品。此外,在面對敵人的屠刀時,他是那么的義無反顧,英勇無畏地獻出自己的青春和熱血,表現了他對革命的堅定信念和那忘我的犧牲精神。

《魯迅人物形象分析》全文內容當前網頁未完全顯示,剩余內容請訪問下一頁查看。

(2)寂寞而孤獨的先覺者

夏瑜的悲劇并不止于他的犧牲,而是在于他的革命精神得不到群眾的支持,甚至受到完全的否定。他為革命事業英勇犧牲,然而,他的被殺卻沒有得到群眾的理解和同情,愚昧的群眾并不知這犧牲為的是誰。他宣傳的革命道理,二十多歲的人“感到氣憤”,他挨了打,駝背、花白胡子感到高興。他說阿義可憐,茶客說他瘋了。他的被殺,“潮一般”的人在看熱鬧。在群眾眼里,夏瑜只不過是個可憎可恨,不可思議的瘋子。從這些事可以看出她是孤獨與寂寞的。

他母親對他的死感到羞愧,華老栓一家也茫然無知,還因為愚昧而享用了革命者的鮮血,茶館里的閑人對他則抱著敵視態度。因此,夏瑜的血是白流了,他的死不過是讓人“鑒賞”了一次的“殺人盛舉”,增添了一伙無聊人們的閑談資料,制造了一味騙人的“藥”而已。他與廣大民眾之間隔著厚厚的墻,作者深刻地描繪了革命先驅者的寂寞與悲哀。

(小結:夏瑜的犧牲,只是給母親帶來了悲哀和羞愧,給華老栓提供了一味假藥,給劊子手一份詐騙錢財的資本,給看客們一次鑒賞殺人的盛舉,給茶客增添了無聊的談資。這一慘痛

事實,一方面揭露了統治者對廣大人民思想毒害的嚴重程度,一方面也顯出辛亥革命的失敗,是革命者脫離群眾分不開的。當然夏瑜的死并不時毫無意義的。小說寫夏瑜墳頂上“又一圈紅白的花”不很整齊,倒也有精神,表明還有人紀念革命烈士,革命者并沒有被趕盡殺絕,革命者的火種是撲不滅的,在黑暗中給人予希望。)

4.康大叔

在《藥》里,康大叔是個有獨立意義的藝術形象,同時在結構上也有重要作用。他是封建統治者的屠刀;殺害夏瑜的劊子手,有時把夏瑜的鮮血當作包治“癆病”的藥賣給華老栓的騙子。此外,茶館里的茶客及華老栓一家也通過他的口知道了夏瑜的事跡。

(1)愚昧、麻木

在當時的封建專制下,“罪行之人”正是許許多多宣揚民主革命的志士,他對處決革命志士已司空見慣,無動于衷。封建思想的'長期毒害,使他變得麻木愚昧,不了解革命的意義,他對處決了革命者夏瑜視若等閑,甚至還感到有些自豪。況且,夏瑜在他眼中只不過是個“不要命”的“小東西”。在茶館里,他一直惡毒地咒罵夏瑜,而且見到眾人都聳起耳朵聽,便“格外高興,橫肉塊塊飽綻,越發大聲說”。可見在封建思想長期毒害下,康大叔已成為封建統治者的一把屠刀,屠殺了許多革命志士卻毫不覺悟。

(2)兇殘、貪婪

當時人們迷信與用“人血饅頭”治癆病,這使康大叔多了一條賺錢的門路,用烈士的鮮血去騙取洋錢。小說描寫他處決夏瑜后,著一身黑色,眼光像兩把刀,一只大手向華老栓攤著,另一只手“撮著一個鮮紅的饅頭,那紅的還是一點一點地往下滴”,口里喝道“一手交錢,一手交貨!”當他看到華老栓遲疑時,便扯下紙罩,裹了饅頭,一手抓過洋錢,捏一捏,便轉身去了,充分突顯出劊子手的兇惡與貪婪的形象。

5.茶客

魯迅也刻畫了一群愚昧麻木的群眾形象,反映當時廣大的社會底層對革命的態度。

(1)駝背五少爺

駝背五少爺是愚昧無知而麻木的群眾典型代表,他是茶館的常客,每天都到茶館打發時間。當他聽說夏瑜被阿義毆打時,還高興地說這下可夠夏瑜受的了。對于革命志士的悲慘遭遇,不但不同情,反而幸災樂禍。

他也常盲目地附和他人,毫無主見,當大家認定夏瑜是個瘋子時,他也恍然大悟似的,同一夏瑜是發了瘋了,才會做出那種“蠢事”。

(2)花白胡子的大爺

他也是茶館的常客,從他的身上,我們看到當時社會的國民性的愚昧落后。他非常迷信,

同一般市民一樣深信熱血饅頭能醫治肺癆病。當他知道小栓吃了人血饅頭,便認為是“你家小栓碰到了這樣的好運氣。這病自然一定全好”。同時,對于革命事業,他無知、仇視;在他眼中,夏瑜的革命行為“簡直是發了瘋”,他不但不理解,也不同情夏瑜的革命,還認為夏瑜“這種東西”挨管牢阿義的打沒什么值得可憐的。

(3)二十多歲的人

他無名無姓,身份不詳,只有年齡,這是作者為了突出他是個年輕人,然而這個年輕茶客的思想卻和花白胡子、駝背五少爺、康大叔一樣,思想麻木、愚昧,對革命事業一樣是無知和仇視的。當康大叔說到夏瑜宣傳革命遭阿義毒打反而可憐阿義時,他竟現出“氣憤摸樣”,而且還“恍然大悟”似的肯定夏瑜是“發了瘋了”。

無論是駝背五少爺、花白胡子的大爺、二十多歲的青年或者其他不知名的茶客,都是愚昧麻木、不覺悟的民眾群像,他們所表現的“國民劣根性”是封建統治者長期對人民群眾愚弄和殘殺的結果。這一群人實際上已經站到了敵對的立場,來敵視革命者。總之,烈士的血未能喚醒不覺悟的群眾,這應是最深刻最沉痛的悲劇。

6.其他

小說還刻畫了貪婪的紅眼睛阿義,盡量設法從夏瑜身上榨取油水,夏瑜向他宣傳革命,反被痛打,最后還把夏瑜的衣服剝下來占為己有,還有貪財害命的告密者夏三爺,謀害親侄兒以換取二十五兩銀子。這些人都是封建統治者的爪牙、幫兇,代表了兇暴、殘酷的統治階層,魯迅通過他們血腥鎮-壓及殺害革命者夏瑜,揭露了封建統治階層的殘暴和貪婪。

《藥》通過在茶館里出現的人物,深刻地反映了當時的國民劣根性,他們在知識上的愚昧、迷信,以人血饅頭治癆病,精神上的麻木、不覺悟,不明白革命者的犧牲為的是誰,而愚昧地享用了革命者的血。小說也反映了先覺者的悲哀,夏瑜的犧牲并未能喚醒群眾,反而遭受到侮辱、嘲諷、毆打與殺害。魯迅顯然在揭示當時革命弱點的同時,引導人們去思考怎樣才是拯救中國的對癥藥石一一推動科學與民主的思想的啟蒙運動。

魯迅人物形象分析 篇2

魯迅在小說中以“為人生、為人性”的主旨,重點是將矛頭直指封建專制和封建文化,揭露了其“吃人”的本質。并且大多都是愚昧麻木和奴性十足。他們之中最多的是孩子、女人、老人和青年。來自不同的年齡階段,有著深刻的人性探究價值。仁慈、善良和同情是人性最珍貴之處,應讓學生從這幾處分析小說中除了祥林嫂之外的人物,從他們身上去找祥林嫂的悲劇根源。

作者在重筆濃抹祥林嫂的三次肖像的同時,還作了匠心獨運的構思,那就是祥林嫂的每一次悲劇的發生都是在春天。

首先看她最初的身份——童養媳。她有一個比自己小十歲的丈夫。正值青春少年的她,在婆婆家里做牛做馬,把自己的青春支付在無窮無盡的勞作中,封建夫權奪取了她一生中的春天。

再看她第一次喪失,也是在春天。

如果一直做童養媳,生活再苦再累,總有小丈夫長大的一天,丈夫成人后總會給祥林嫂一些依靠,不幸的是在婆家失去青春自由的祥林嫂,又在春天里失去了丈夫。在當時的中國的農村,女人失去丈夫就意味著更要聽從婆婆的呵斥,要謹遵著"從一而終"的信條,所以在這個春天,祥林嫂失去的不僅僅是比她小十歲的丈夫,更是她做一般婦女的權利。如果說有小丈夫的祥林嫂是婆婆家的媳婦兼傭人,那么春天里失去丈夫的祥林嫂則成了婆婆家里純粹不用付錢沒有人身自由的奴隸——隨人使用隨人買賣。為了躲避婆婆難堪的虐待,而逃到魯家做了一個冬天短工的祥林嫂,在有了短暫自由之后的新春時節,又被婆家人五花大綁而去。婆婆為榨取祥林嫂最后的一點價值,用賣她到賀家坳的錢給小叔子說親,讓另一個"祥林嫂"來到婆家。

其三,再看祥林嫂一生中的又一次打擊。在春天里再度喪夫且失子

嫁到賀家坳之后,盡管祥林嫂沒有逃脫被賣的命運,但是她卻有了一個有力氣、會干活的丈夫,有了個白胖的兒子,日子可以說舒心了不少,但是"天有不測風云",可憐的祥林嫂再次在春天里被拋入不幸的深淵。壯如牛的丈夫因傷寒而死,在"餓死事小,失節事大"、"三綱五常"的封建社會里,女人寡而再嫁,本來就要無辜地背上不貞的罪名,再加上一寡再寡更無辜地要讓滿腦子封建迷信思想的人們加上"不祥"的罪名。沒有了丈夫,祥林嫂還可以有做母親的權利,但是祥林嫂的不幸仍在春天里延續,狼叼走了兒子,也叼走了祥林嫂所有的希望和生命力,甚至封建族權這條豺狼還叼走了祥林嫂夫妻二人苦心經營的家——大伯把她趕出了家門。

最后再看祥林嫂在新春的祝福中倒斃。

一寡再寡,失去青春的祥林嫂,在給魯家付出青春血汗之后,被魯四老爺借助于封建的政權逐出了家門。流落街頭的祥林嫂由于受到封建神權的毒害,在新春到來之時,又惶惶恐恐,瑟瑟縮縮地承受鬼神思想的折磨。春天本是讓人充滿希望的季節,魯鎮的人們在祝福的聲聲祈禱中盼望著幸福降臨。然而無依無靠、走投無路的祥林嫂卻在連綿不斷的爆竹聲中,帶著被分尸的驚懼寂然逝去,為自己凄慘悲涼的命運劃上了句號。

基于以上的分析,我們不難看出祥林嫂的悲劇一而再、再而三地在春天里發生,作者這一匠心的構思,真正用意不外乎有兩點:一、讓讀者更深刻地把握祥林嫂的悲劇性;二、讓讀者明白在封建四權的統治下,像祥林嫂這樣的舊中國農村的勞動婦女生命中沒有"春天"可言的,封建四權就像一張無形的大網,網羅著祥林嫂這樣的女子生命中的一個個春天,直到吞噬她們的靈魂。

可以說祥林嫂就是封建禮教和封建迷信蠱惑之下的犧牲品。在魯鎮,她是以勞動工具的身份出現的。她希望以自己全部誠實的勞動來換取起碼的生活。此外,她對生活沒有什么所謂的非分要求。她出身卑微,她沒有姓名,也沒有人去關心她的姓氏。她從來沒有懷疑過她自己為什么滿足這種奴隸式的生活,她只想維持這種奴隸式的生活。在等級觀念森嚴的封建社會里,婦女的社會地位是最低的,而維護封建等級制度之一的封建禮教歷經二千余年的發展,在國人的心中根深蒂固,無孔不入。祥林嫂就是在這樣的環境中生活。她盡力維持這個奴隸地位,也正是因為封建禮教的束縛使她不敢越雷池半步。所以她很滿足于付出很多得到很少的生活。

封建禮教如同一把無形的枷鎖死死的纏著她,慢慢的侵蝕著她的靈魂。對她這個寡婦的到來,魯四老爺第一個感覺就是“皺眉”,因為她是一個寡婦。按當地的習俗,福禮由她做,會給他帶來不祥的征兆,封建禮教之網己經悄悄的散開了。她在魯四老爺那里感到滿意的生活很快因她婆婆的到來被打破了。她被她的婆婆“用繩子一捆,塞在花轎里”強迫嫁到山坳里去了,抬到男方家后,她拼命反抗,以致使她的頭“撞香案角上”,留下一個永遠消滅不了的傷疤。但只要能夠不受侵擾的依靠自己的勞動平靜生活下去,祥林嫂也還是能夠感到滿足的生活下去的。她對生活的要求,始終不過是要過一種平凡的起碼的生活,然而天有不測風云,這種平凡的起碼的生活隨著她的男人的死亡而終止。封建的族權制度又一次搶起大棒,施加在她的身上,丈夫死了,兒子又被狼叼吃了,遭受滅頂之災的她,再次回到魯四老爺家里,已經讓他感到她是“敗壞風俗”、“不干不凈”。這一次她再也不能像以前那樣在祭祀時干這干那,擔當一切了。她已經失去了主人對她的信任,祭祀時不讓她沾手。因為封建禮教的歧視,她想通過自己誠實勞動得到主人信任的希望破滅了,對她是沉重一擊。在封建禮教下的祥林嫂想做奴隸而不得。 禁錮祥林嫂的另一條枷鎖就是神權思想。根據封建的宗教觀念,一個再嫁女人死后閻王爺也要把她鋸成兩半,分給兩個丈夫。這對林嫂來說,比她在現實生活所受的喪夫失子的痛苦還要使她感到悲哀和恐懼,但她并沒有因此感到絕望。她聽從柳媽的建議,去求捐門檻。廟祝起初執意不允許,直到她急得流淚,才勉強答應了。價目是大錢十二千。祥林嫂為了擺脫這個來自陰間的懲罰,她忍著別人的譏諷和嘲笑,整日緊團著嘴,誠實的勞動著,最后,把一年積聚起來的工錢用到捐門檻上,為的是找替身,給“千人踏,萬人跨”來贖罪,當她從鎮的西頭回來的'時候,她“神氣很舒暢,眼光也分外有神”。好像她已經拿到了赦免證一樣。誠實的善良的祥林嫂哪能明白,這種封建迷信的精神愚弄,也滲透著血腥的內容,它永遠保持著對卑賤者的精神威壓。等到祭祖時她再次遭到拒絕。“你放著,祥林嫂!”四嫂慌忙大聲說。她像是受了炮烙似的縮手,臉色同時變作灰黑,也不再去取燭臺,只是失神的站著。沒有比這更沉重的打擊,捐門檻所帶來的希望隨著四嬸的斥責頓時化為泡影。她的精神大廈完全坍塌,最后在一片“祝福”的鞭炮聲中死去。 從祥林嫂的身上,我們看不到過分的要求,除了要求過著奴隸式的生活;我們看不到她對封建迷信的反對,她的這些麻木就是封建文化禁錮的結果。

封建迷信思想強加給她的莫須有的罪責與痛苦——用“歷來積存的工錢”“在土地廟捐了門檻”。經歷了幾起幾落的生活磨難之后的祥林嫂,不僅沒有認識到自己不幸的根源,反而在封建禮教、宗教迷信的毒害中愈陷愈深。

小說中出現的主要人物除祥林嫂之外有柳媽、四嬸、魯四老爺和“我”。繼續概括后分別從女人、老人和青年的角度分析。先說女人。魯鎮上的女人們在對待祥林嫂(以下簡稱祥)時是充滿了耐人的詭異,從她們的語言和行為上絲毫看不到同情與憐憫,更別說“同是天涯淪落人”的感觸了,擁有的只是排斥、歧視和取笑。就如魯迅這樣寫道:

(1)這故事倒頗有效,……女人們卻不獨寬恕了她似的,臉上立刻該換了鄙薄的神氣,還要陪出許多眼淚來。有些老女人沒有在街頭聽到她的話,便特意尋來,要聽他這一段悲慘的故事。直到她說到嗚咽,……滿足的去了,一面還紛紛的評論著。

(2)……便是最慈悲的念佛的老太太們,眼里也再不見有一點淚的痕跡,……

(3)“祥林嫂,你實在不合算。”柳媽詭秘的說。“再一強,或者索性撞一個死,就好了。……你將來到陰司去,那兩個死鬼的男人還要爭,你給了誰好呢?閻羅大王只好把你鋸開來,分給他們。我想,這真是……”

女人們無法意識到大家都一樣,都是社會的弱勢群體,都處在社會的最底層,都看不到自己原來與祥一樣被封建勢力壓迫者、迫害者,卻像個“看客”一般“把玩”著祥的不幸,同時也在“啃噬”著自己的麻木。實在是可恨、可悲、更可憐。

魯四老爺這般極端冷酷的人的存在,才讓祥無處藏身、悲慘死去。

(1)初到魯鎮:魯四老爺“皺了皺眉,”后又有“暗暗告誡四嬸說,這種人雖然似乎很可憐,但是敗壞風俗的,用她幫忙還可以,祭祀的時候可用不著她沾手,一切飯菜,只好自己做,否則,不干不凈,祖宗是不吃的。”

(2)祥被綁改嫁時:“可惡,然而……”

(3)祥死時:“只有四叔且走而且高聲的說:‘不早不遲,偏偏要在這時候,—這就可見是一個謬種!’”

他是“一個講理學的老監生”,是封建禮教的堅決捍衛者,他思想僵化,反對新黨,反對一切變化。已經是共和國時代了,而他還停留在封建時代。對于祥,起初只是因她是寡婦,覺得很不吉利罷了,還能容忍。后來祥改嫁回來,他實在無法容忍,因為在他的封建倫理觀念上,改嫁是女子最大的罪惡,害怕玷污了祖先。正因為這種歧視,才徹底的毀滅了祥想要活下去的希望。被掃地處出門,悲慘而死,還要被罵一句“謬種”!

“我”是“自詡”為新黨的新青年。但我的表現實在“不堪入目”。

(1)當我看到已經淪為乞丐的祥時,“我就站住,豫備她來討錢。”

(2)祥問了“我”三個問題:

A:“一個人死了之后,究竟有沒有魂靈的?”—“也許有罷,—我想。”

B:“那么,也就有地獄了?”—“也未必,……”

C:“那么,死掉的一家人,都能見面的?”—“那是,……實在,我說不清……”

其實,“我”是完全知道那些所謂的“魂靈”、“地獄”之類,實屬封建迷信的謊言。“我”始終沒有徹底否定,“我”是擁有同情心的,但更多的是軟弱,是妥協。就像轟轟烈烈的辛亥革命,最終失敗一樣。“我”雖沐浴了新世界的陽光,可惜“我”仍保留著封建時代的心。文中有一段話,這樣寫道:“‘說不清’是一句極有用的話。不更事的勇敢的少年,往往敢于給人解決疑問,選定醫生,萬一結果不佳,大抵反成了怨府,然而一用這‘說不清’來作結束,便事事逍遙自在了。我在這時,更感到這一句話的必要,即使和討飯的女人說話,也是萬不可省的。”魯迅曾說過,“青年們先可以將中國變成一個有聲的中國。大膽地說話,勇敢地進行,忘掉了一切利害,推開了古人,將自己的真心的話發表出來。”我為何“說不清”?自以為是慰藉、卻不曾想增添了祥的煩惱,想要含糊對付過去,卻不曾在祥的死寂的心靈上掀起了波瀾,加劇了她的恐懼。

魯迅人物形象分析 篇3

祥林嫂首先是勤勞、善良、質樸的勞動婦女。她新寡之后,便逃到魯鎮來,在魯四老爺家里做工,食物不論,力氣不錯,比勤快的男人還勤快,似乎閑著就無聊。到年底,掃塵、洗地、殺雞、宰鵝、徹夜的煮福禮,全是一人擔當,竟有添短工。然而她很滿足,口角邊漸漸的有了笑影,臉上也白胖了。

祥林嫂性格上還有倔強的一面。她曾經多次反抗過自己的命運。她為了逃避在婆家的難以忍受的痛苦,來到了魯鎮到地主家幫工。后來被婆家的人綁走時,她在河邊猛烈地抵抗,被出賣到山村時,她一路嚎一路罵,拜天地時,她把頭撞在香案角上,頭上撞了一個大窟窿,鮮血直流。后來還是罵。面對眾人的種種譏諷、侮辱與傷害,她給以無言的抗爭,直至懷疑靈魂的有無。但是她的這些反抗,是在封建禮教和封建迷信思想支持下的反抗,她并沒有認識到封建勢力和封建迷信思想是摧殘她的主要敵人。他對自己的抗爭,還缺乏明確的認識,不明白應當反抗什么,怎樣反抗,因而反抗顯得無力,相反還常常把生活的希望寄托于封建勢力和封建迷信思想。她既受到封建禮教的壓迫,同時也受到封建禮教的毒害。

例如:她對于自己的改嫁進行“出格”的掙扎,就是受到封建禮教所宣揚的“女子不失身,不改嫁”“好女不嫁二男”“餓死事小失節事大”的毒害。臨終時對“靈魂的有無”的疑惑,也是受到了封建迷信思想的毒害,造成了她思想上的極度矛盾,又希望靈魂有,在陰間能見到自己的兒子——小阿毛;又希望靈魂無,在陰間沒有地獄,不被鋸成兩半。因此,從某種意義上說,祥林嫂的反抗本身就帶有濃厚的悲劇性。這樣,祥林嫂最終悲慘地死去,也是必然的了。

由于祥林嫂受到封建禮教和封建迷信思想的'毒害,也因此造成了她性格上的愚昧懦弱。例如:受到封建迷信思想和封建禮教毒害很深的勞動婦女柳媽,很同情曉林嫂的遭遇,并且出于善意,給祥林嫂講了陰間的故事,為祥林嫂尋求“贖罪”的辦法。祥林嫂就按照柳媽說的辦法傾其所有到土地廟里捐了門檻,給千人踏、萬人垮。在將近死亡的前夕,又向人們尋問魂靈的有無。最終還是被人鄙視、無濟于事悲慘地死去,這些都表明了她的愚昧麻木。

祥林嫂又是一個被踐踏、被迫害的勞動婦女。婆婆、堂伯等把祥林嫂搶回去賣掉,就是對她進行踐踏迫害的例證。當然,舊社會里這種勞動人民之間的踐踏、迫害,其根源在于剝削制度。

在舊社會,封建禮教宣揚“三從四德”,婆婆、堂伯正是依靠封建禮教所給予的對婦女的人身支配權,才得以迫害祥林嫂的。所以歸根結底,這正是封建禮教對她的迫害。另外,柳媽讓祥林嫂捐門檻,雖然主觀愿望是好的,出于善意,可是在客觀上的效果也起到迫害祥林嫂的作用,這實際上是封建迷信思想對祥林嫂的迫害,而不是某一個人對她的迫害。

祥林嫂的被愚弄、被鄙視表現在:

第一,命運對她的愚弄,祥林嫂年青時嫁給比自己小十歲的丈夫,丈夫在年紀輕輕的時候死去了,祥林嫂被迫害逃到魯鎮給魯四老爺家當傭人。但不久,她又被婆婆等人搶了回去,轉賣到深山里。后來,她生了一個兒子,丈夫又有力氣,會做活,一家人還生活得不錯,然而好運不長。幾年之后,她竟有站在魯四老爺的堂前了。原來,她的第二個丈夫病死了,孩子也被狼銜去了,大伯又來收屋,趕她走。走投無路的祥林嫂只得又回到老主人家里。可以說,他的命運是相當坎坷不幸的。命運也好象在愚弄她,捉弄她,不讓她很好地生活。

第二,眾人對她的愚弄、鄙視,人們譏諷她、嘲笑她、奚落她、侮辱他、傷害她。人們一聽到她反復向人說她悲慘的故事,就厭煩得頭痛,立即打斷他的話,走開去了。只要有孩子在眼前,人們就取笑她:“祥林嫂,你們的阿毛如果還在,不是也就有這么大了么?”柳媽對她額角上的傷疤,采取奚落、嘲笑的態度。后來,眾人也逗她說話,專談她額角上的傷疤,譏諷她。

第三,魯四老爺夫婦對她的愚弄、鄙視。祥林嫂第一次到魯四老爺家里,魯四老爺討厭她是一個寡婦,婆婆等人把祥林嫂搶回去,魯四老爺支持這種做法。祥林嫂第二次來到魯家幫工,四嬸對他不滿,魯四老爺更嫌她是一個“傷風敗俗”的女人,祭祀時不讓她沾手。后來她把積存的工錢到土地廟捐了門檻,認為以此贖免“罪孽”。可是,四嬸仍舊不讓她在祭祀時沾手,最終又把她打發走。就這樣,她最后的一星半點希望也破滅了。從此,她完全陷入了絕望,直至悲慘地死去。

總之,是地主階級和封建禮教的摧殘,一步一步地把祥林嫂推向死亡的深淵。

正如丁玲所說:“祥林嫂是非死不行的,同情她的人和冷酷的人,自私的人,是一樣把她往死里趕,一樣使她精神上增加痛苦”。

【魯迅人物形象分析】相關文章:

魯迅社戲人物形象分析09-25

魯迅藥人物形象分析12-07

《心聲》人物形象的分析11-24

美狄亞人物形象分析08-14

紅娘人物形象分析08-27

浮士德人物形象分析08-03

貝多芬人物形象分析08-30

浮士德人物形象分析11-23

宋江人物形象分析11-23