文化苦旅道士塔讀后感三篇

文化苦旅道士塔讀后感 (一)

《道士塔》這篇文章講述的是一段沉痛的文化歷史悲劇,它揭露出那個令人揪心、不禁的年代,文化苦旅道士塔讀后感。如舉重若輕、繪聲繪色地泣涕道:“我好恨!”

王圓箓——一個無知的雜修道士,用他無知的“黑洞”吞噬了一幅幅珍貴的壁畫、一本本無價的經書......因為無知,祖國的瑰寶受到無情蹂躪,不幸流失,給后人留下無限的遺憾與嘆息。

國寶流失,我們從心底感到難過、憤慨、痛心。但是,在傷痛之余,我們剖開本源,誰又是真正的罪魁禍首?這透著無知、病態、落后的事件都處理算在王道士一個“個人”身上嗎?這本應切入審慎的態度,深思這造成民族悲劇的三個男人和其背后中國各種根深蒂固之病態與愚昧,列強的各種霸道與陰暗。斯坦因,其強盜行徑確實令人發指。然而,“高傲”得不懂中文的他怎能干的這樣一番“大事業”;蔣孝琬,身為文學功底深厚的一位“文人”卻用自己的文采蠱惑同胞,幫助外人剖開中華民族文化的血脈,供其“吮吸”,愚昧至極。看著那沒落在閉關鎖國中的“天朝”,那腐朽與落后映示著“落后就要挨打”的殘酷,連民族的血也要被列強掠走,民族自尊化作笑談......道士塔折射出的往事,令我們感到恐懼與不安。

前人的錯鑄永遠的悔,我們為其惋惜、無奈。那一罪孽深重的一天,呆癡的王道士為幾兩碎銀歡喜,洋人瞪大那詫異的眼看著那被打開藏經閣,天朝之官因不用花費路費處理經卷而一臉輕松;一箱箱、一車車......運走了民族文化的自尊自信,帶走了傳承的“三魂七魄”,這樣的奇恥大辱,我們怎能不心生憤慨,有人說:“我好恨,恨我沒早生一個世紀......要么你我同乘戰馬,一決高下!”每個國人心中或許都有這般“理想”。然而,現實開的玩笑總是這般的無情。曾經,蔣孝琬——為洋人賣命,甚至在洋人圈中對于消除國民“華夷之防”頗有名氣......現在,依舊有些人淪為洋人的奴隸,為洋人賣命,對待屈辱的歷史往事只是一味的抨擊國家的無能,卻不以行動沖破這“桎梏”,實現國人“理想”。

不大的墓園,不起眼的墓碑,透著那個年代的腐朽、孤獨、荒涼和脆弱。

文化苦旅道士塔讀后感 (二)

王道士和我一樣也姓王,但讀了余秋雨先生所著的《文化苦旅》中的《道士塔》后,我不知是該為他辯還是該罵他,或者說既不辯也不罵。作為原本是湖北麻城的一個農民,他大概小時候因家貧沒有讀過什麼書,或者說是沒有接受過系統而規范的教育,以至于不太明白眼前這些敦煌文物的價值。一個沒有學過什么知識的農民又能對他苛求多少呢?對于一個貧困的農民來說,眼前這些文物是不能喂飽肚子的,遠沒有那些洋大爺們口袋里沉甸甸的銀元來得實惠,讀后感《文化苦旅道士塔讀后感》。至少那些銀元可以換來糧食和土地,甚至這一輩子都不敢想有的老婆與孩子。

一個農民又能想得多遠呢?無非是一家人的溫飽或者是一個人的溫飽罷了,而洋大爺們呢?用幾個小錢就能騙取人家的國寶,當然是非常之樂意與這樣一位中國傳統的農民老道做一筆有賺無賠的劃算買賣的。所以罪不在王道士,或者說敦煌文物大面積遺失之罪不能全怪在王道士一人之身上。

外國人能夠如此輕而易舉的從王道士一人手中,用極少的銀元購走大批敦煌莫高窟里價值連城的文物,這與當時清政府對敦煌文物的漠然視之,有直接的關系。一個農民有如此的膽量與權利出賣世界級文物,晚清政府對敦煌文物的輕視程度也就可想而知了。

如果余老先生認為不喊一聲“我好恨!”不足以解心頭之恨的話,那么我覺得,愚昧無知的王道士固然是該恨,即使他是筆者的“家門”,筆者我也絕不會對他有任何的姑息。但簽署喪權辱國條約的清政府就更可恨!因為有這樣無能的政府,才會有這樣肆無忌憚的農民,因為有這樣肆無忌憚的農民才最終導致了敦煌文物的`大量流失。這些都不是單個的事件,這是晚清政府的無能和腐敗所必然導致的結果。

文化苦旅道士塔讀后感 (三)

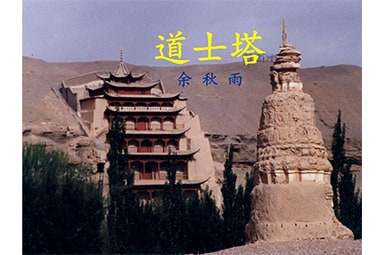

第一次聽到“余秋雨”是在初一的時候,語文老師用了一整節語文課的時間給我們朗讀了《道士塔》,全篇彌漫著濃濃的憤怒、彷徨,夕陽之下無家可歸的中國文化,就都被壓進了那一捆捆的敦煌文物。

我不禁感動不已,然后買了一本《文化苦旅》,煞有介事地翻來翻去。但一個初一的小朋友又怎么能理解那遙不可及的文化呢,即使是現在的我也只是憑著一些對中國文化的興趣,小心地去尋找若有若無的蹤跡。

由于先前已經多次閱讀了《文化苦旅》,讀后難免少了些新鮮感。我會盡力表述自己的體會。

不知道這是第幾次讀這篇《道士塔》了。每次的感覺卻都是相同的,凝成那三個字:“我好恨!”恨愚昧無知、愚蠢透頂的王道士;恨數不清的貪心官污吏,把珍貴的文物隨意糟蹋;恨斯坦丁、伯希和、吉川小一郎……他們盡情地、冠冕堂皇地把書卷、畫像、雕塑掠走;我甚至恨石窟的建造者,你們為什么不把密室得再隱蔽些、再牢固些,讓文物過一百年再重見天日,讓我國的研究者們好好地鉆研。

但無論如何,那滿滿實實的一洞古物,已絕不再全屬中國了。屬于中國的,只有高價買回的微縮膠卷。

《道士塔》在寫作手法上也極為優秀,諷刺、反語恰到好處,抒發感情時噴薄有力。一聲憨厚的笑、一具無知的身軀、一方慘白的石屋、一縷尖銳的炊煙、一支載著一個文明古國文化的車隊、一抹凄艷的晚霞、一片顫抖的清單,還有一群為了敦煌文獻傾入一生心血的專家。

我們應該反思。

【文化苦旅道士塔讀后感】相關文章:

文化苦旅讀后感道士塔03-16

道士塔的讀后感04-05

道士塔讀后感精選03-07

道士塔讀后感12-02

《道士塔》讀后感03-22

優秀的道士塔讀后感12-23

道士塔讀后感范文06-24

《道士塔》讀后感優秀范文10-19

文化苦旅讀后感03-09